基本方針

当社は、社是である「信頼の大豊」のもと、持続的な成長と長期・安定的な企業価値向上に向けた取り組みを進めております。その実現のためには、企業の効率性や適法性等をチェックする仕組みとしてのコーポレートガバナンスが最重要であると認識しており、その充実に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス体制の充実

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。なお、近年の取り組み状況は以下の通りです。

2023年度

株主総会の議決権行使環境の改善として「議決権行使プロセスの電子化」を導入。

取締役会の中で、当社の経営資本を中心としたテーマを設定し、議論を実施。

2024年度

取締役会等の議論の深化に向け、具体的な議論のテーマを選定し、十分な議論時間を確保し実施。

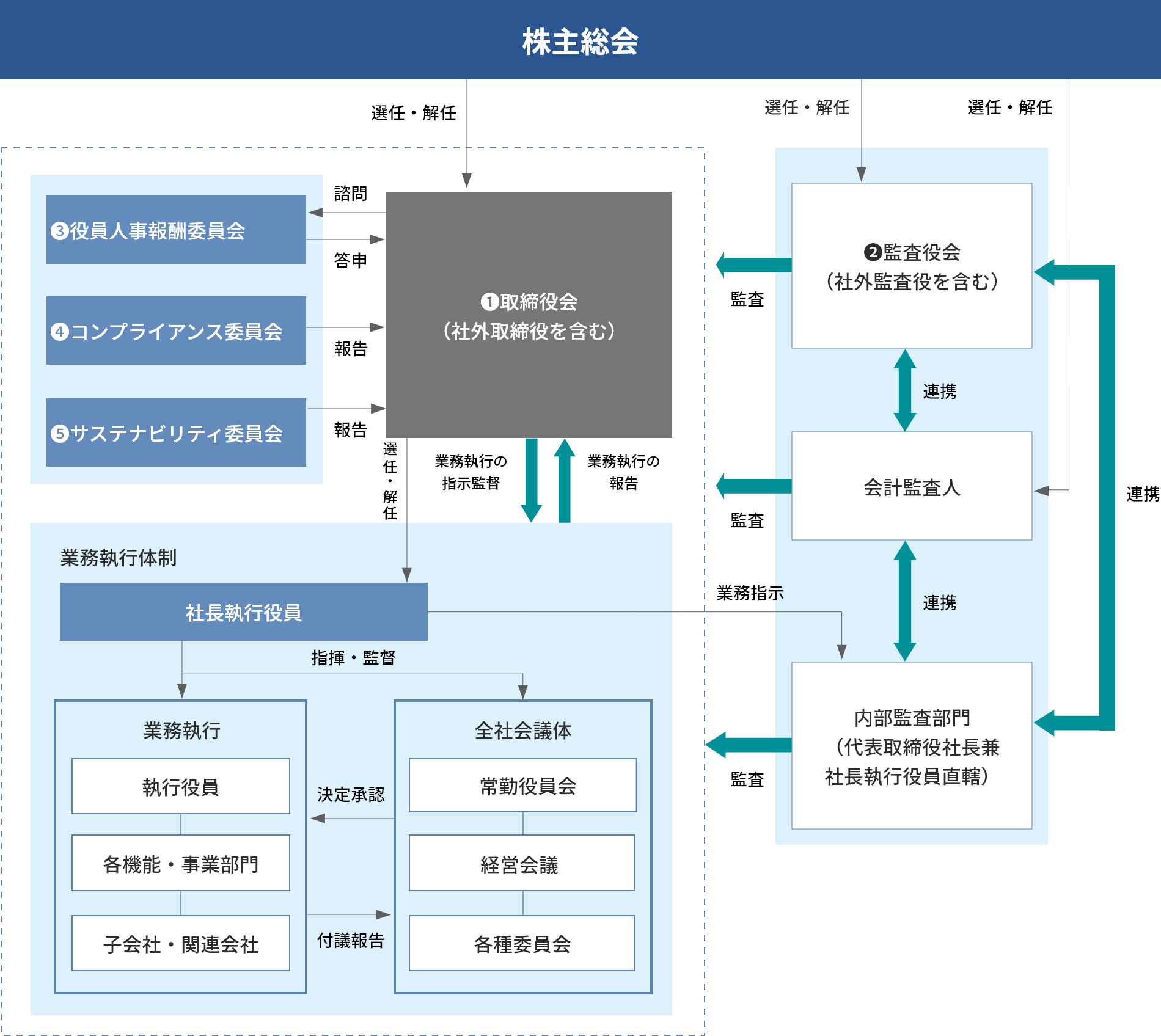

取締役会の諮問/業務執行の監督機能

❶取締役会

原則月1回開催し、構成メンバーは、取締役5名(うち:社外取締役2名)、監査役3名(うち:社外監査役2名)

法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに業務執行の監督、中長期的な経営課題、将来戦略の議論

❷監査役会

原則月1回開催し、構成メンバーは、監査役3名(うち:社外監査役2名)

監査役会が定めた監査の方針および計画に従って監査活動を実施し、大豊グループの経営健全化や取締役の監査・監督を実施

❸役員人事報酬委員会(2021年1月新設)

原則年1回以上開催し、構成メンバーは、取締役3名(うち:社外取締役2名)

取締役の指名・報酬等に関する事項を審議し、取締役会に諮問答申(取締役の体制、スキルマトリックス、役職別報酬、個別報酬額等)

❹コンプライアンス委員会

原則年1回以上開催し、構成メンバーは、取締役5名(うち:社外取締役2名)、社内監査役1名、本部長4名、顧問弁護士1名

大豊グループの内部統制およびコンプライアンス状況の報告・議論、コンプライアンス教育 等

❺サステナビリティ委員会(2022年2月新設)

原則年1回以上開催し、構成メンバーは、取締役5名(うち:社外取締役2名)

社会・環境問題をはじめとする持続的な社会の実現のために解決すべき重要な課題(マテリアリティ)を特定し、事業を通じた当該課題への取り組みを取締役会へ報告(カーボンニュートラルに向けたロードマップ等)

取締役会

取締役会の活性化に向けた取り組み

取締役会の体制は、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しています。取締役会の議題は、簡潔かつ明瞭な資料にて説明を実施し、オンラインでの出席や紙面審議についても即時性と双方性を満たした取締役会の運営を実施しています。その結果、ほぼ全ての議案で社外取締役、社外監査役に発言をいただいています。

スキルマトリックス

当社を取り巻く環境が大きく変わる中、大豊グループの事業基盤をより強固にしながら、持続的に成長し、企業価値の向上を図る必要があります。取締役会が上記役割を果たすために必要な経験・専門性をスキルマトリックスとして整理しています。

取締役会の実効性

当社は、取締役会の実効性の向上のため、以下の通り取締役会の実効性の評価・分析を毎年実施しています。

<評価・分析>

2024年3月に全ての取締役・監査役に対し、取締役会の実効性確保および運用方法についてアンケートを実施し、同年5月の取締役会で評価結果を報告しています。

<評価結果の概要>

概ね適切であり実行性は確保できていると評価されています。なお、今回課題として提起されたのは以下の項目です。

- 議論する時間のさらなる確保

- 経営リスクを含めた具体的な議論テーマの選定

- 事業説明会の継続とコミュニケーションの深化

- 国内外グループ会社のガバナンス体制の強化

これらの意見を参考に、改善を継続し、さらなる実効性の向上に努めていきます。

役員報酬の決定方針について

<基本方針>

当社の役員報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする基本方針としています。具体的には、固定報酬としての「基本報酬」および業績連動報酬としての「賞与」により構成しています。

<固定報酬>(基本報酬)

職位、職責に応じて他社水準、当社業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しています。

<業績連動報酬等>(賞与)

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標である連結営業利益を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の対前期比増減を総合的に勘案し、算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給しています。

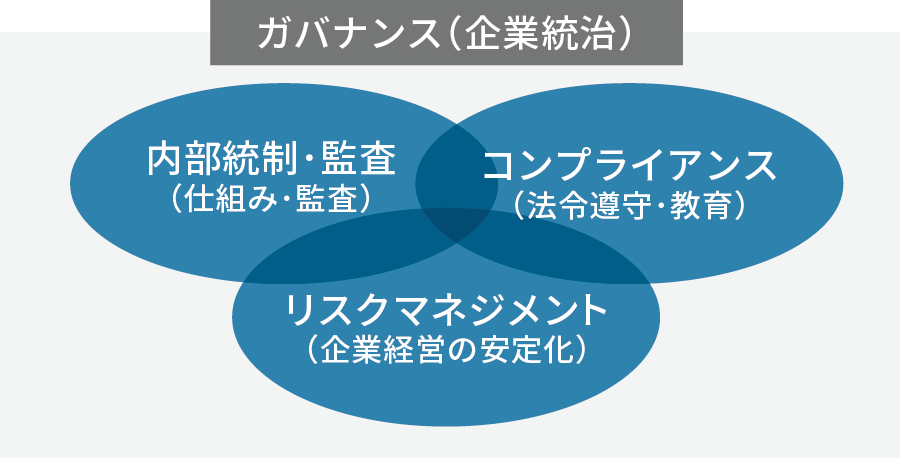

ガバナンス

当社は、内部統制・監査、コンプライアンス、リスクマネジメントの3つを基盤とし、ステークホルダーの皆様に対し、誠実な事業活動を通じて対話に努めます。

コンプライアンス

基本的な考え方

当社は、会社方針を踏まえたコンプライアンス(法令、契約、企業倫理、社内規程等)に関する方針・制度等を定め、コンプライアンスを遵守する体制・仕組みを構築しております。さらに、従業員一人ひとりへの理解浸透を図り、不正の未然防止に努めております。

内部統制・監査

基本的な考え方

当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を評価するための体制として、グループ全体で経営理念、VISION、会社方針などを共有しています。各子会社の経営の自主性を尊重しながらも、子会社を管理する部署を設置し、子会社からの業務報告および情報収集・伝達に関するルールを定め、情報交換を通じて、子会社の業務の適正・適法性を確認しています。また、グループ全体の内部統制の強化とコンプライアンス意識の醸成を子会社と連携して推進しています。

内部統制・監査の状況

不正を許さない職場(仕組み・監査)を維持するために、大豊グループの内部統制のあるべき姿と現状のギャップとの改善と、内部監査(J-SOX、購買・資産管理等)を通し、計画的に体制強化を進めています。なお、2024年度も、引き続きグル-プ会社と連携して推進していきます。

リスクマネジメント

基本的な考え方

当社は、企業の社会的責任を認識し、経営の安定化を図りつつ、企業価値を高める上で障害となるリスクを正確に把握し、法律に則しながら合理的な対策を講じることで、リスクの現実化回避に取り組んでいます。また、仮にリスクが現実化した場合、被害を最小化するためのリスク管理と早期復旧の備えを管理しています。